据黄埔海关9月23日消息,今年前8个月,广东省东莞市外贸进出口1.03万亿元(人民币,下同),同比增长14.6%。其中,出口6296.8亿元,同比增长9%;进口3959.2亿元,同比增长24.9%。

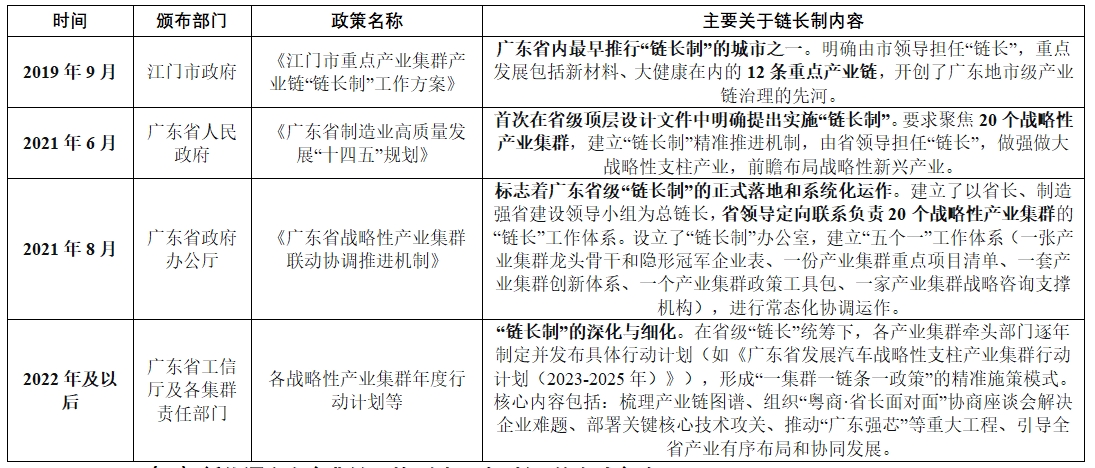

在全国产业链现代化攻坚战中,广东以“链主为先、链长后置”的独特模式,掀起一场供应链深度变革!作为中国经济第一外贸大省,广东凭借链长制打造出“21个地市全域覆盖、十大战略性支柱产业+十大新兴产业集群”的产业生态圈,正以粤港澳大湾区为枢纽重构全球供应链格局。

2024年,广东经济再次展现强大韧性,全省GDP首次突破14万亿元大关,达到14.04万亿元,同比增长5.0%,总量继续稳居全国第一。更值得关注的是,发展质量实现新跃升:工业投资延续强劲势头,连续48个月保持两位数增长,高技术制造业投资增速超18%;尽管全球需求波动,外贸进出口总额仍实现8.5万亿元的新高,占全国份额微增至20.1%,其中电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口额激增35%;高新技术企业数量突破8万家,十大战略性支柱产业集群增加值占比达81%,其中智能家电产业规模突破1.2万亿元,继续领跑全球。

2024年,广东链长制再升级:省委书记亲自挂帅半导体及集成电路、高端装备制造等战略性产业链,各地市链长与超6000家“链主”企业协同作战,推动超70%制造业企业实施数字化转型。佛山智能家电、东莞电子信息、深圳新能源汽车等产业集群正以“链式反应”释放能量,粤芯半导体、广汽埃安、格力电器等链主企业带动上下游超10万家企业融通发展。

《掌链》第18期《链长制观察》深度揭秘:广东链长制以“市场主导、政府护航”的南方模式,让链主企业成为产业生态的“头雁”,链长则化身精准服务的“超级联络员”,在打通产业链堵点的同时,更让广东制造在国际竞合中持续破浪前行!

(一)产业转型的紧迫挑战

作为中国第一经济大省和全球制造业重镇,广东2023年GDP突破13万亿元,工业增加值占比超三分之一,却面临“大而不强”的深度焦虑。以电子信息产业为例,广东手机产量占全球一半、电子信息产业规模连续33年全国第一,但高端芯片、高端传感器等核心元器件超80%依赖进口,半导体设备自给率不足15%。华为、OPPO等企业曾多次公开表示:“一颗高端芯片的断供,可能导致千亿产线停摆。”

更严峻的是,广东传统产业占比仍超50%,新兴产业尚未完全挑起大梁。2023年数据显示,广东战略性新兴产业增加值占GDP比重仅为28%,低于江苏的32%和浙江的30%。省委书记黄坤明在全省高质量发展大会上直言:“广东产业‘卡脖子’问题突出,产业链供应链韧性不足,必须通过链长制实现‘强链补链’!”当外部技术封锁遇上内部转型压力,链长制成为广东必须打赢的“生存之战”。

(二)“顶格推进”的广东决心

“链长制不是口号,而是要扎进产业链最深的水域解决问题!”2023年,省委书记黄坤明亲自带队调研华为、格力、比亚迪等链主企业,在考察某芯片企业时,得知一条12英寸晶圆产线因光刻机延迟交付而搁浅,当场协调国家部委和海关建立“关键设备进口绿色通道”。他强调:“链长就是要成为企业的‘首席服务官’!”

广东迅速构建“省长总链长+分管省领导分链长+地市链长+专班推进”的四级作战体系。省长王伟中亲自担任集成电路、新能源汽车、新一代电子信息等五大万亿级产业集群“总链长”,每季度召开链长联席会议,统筹财政、科技、土地等资源向链主企业倾斜。2023年,广东设立1500亿元战略性产业集群基金,通过“链长”协调解决土地供应、高端人才引进、跨境物流等关键问题超200项。这种“顶格推进”机制,让链长制成为广东产业改革的“最高优先级”。

(三)新质生产力的突围路径

在全球科技竞争白热化的背景下,广东急需从“制造大省”迈向“制造强省”。链长制正是广东培育新质生产力的核心抓手——它通过“链长统筹、链主带动、链条协同”,实现三大突破:一是破解“缺芯少核”难题,聚焦半导体及集成电路、工业软件等领域实施“广东强芯”工程,2023年芯片投资超2000亿元,粤芯半导体、中芯深圳等项目快速落地;

二是重塑“产业集群生态”,在深圳-东莞-广州电子信息走廊、佛山-珠海智能家电产业带推行“跨市链长制”,打破行政壁垒,推动产业链跨区域协同;

三是抢占未来产业赛道,在人工智能、低空经济、基因技术等领域培育链主企业,2023年广东战略性新兴产业发明专利授权量增长24%,占全国比重超1/4。

省委书记黄坤明指出:“链长制要瞄准世界级产业集群,打通从科技强到企业强、产业强、经济强的大通道!”这场变革,将决定广东能否守住全国经济第一省的竞争优势。

(一)多维赋能的“政策工具箱”

广东以“制造业当家”战略为牵引,构建了全国领先的链长制政策支撑体系。省级层面出台《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》《关于培育发展战略性产业集群的意见》等纲领性文件,聚焦20个战略性产业集群实施“链长+链主”双驱动机制。2023年,广东全省投入超500亿元制造业专项资金,其中安排百亿级资金用于“广东强芯”工程、核心软件攻关等重大专项,对集成电路领域单个项目最高支持比例达项目总投资的30%。深圳某通信设备企业通过揭榜挂帅机制,获得2.1亿元专项资金用于6G技术研发,实现关键材料自主化率从35%提升至80%。

(二)“一群一策”的精准赋能

广东针对不同产业集群特性推行差异化政策供给。在新能源汽车领域,《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划》提出:对新建充电站给予最高500万元补贴,2023年全省新增充电桩12.3万个;实施“粤车粤强”专项补贴,新能源汽车购置补贴最高达1.5万元/辆;对动力电池企业研发投入按30%给予事后奖补,单个企业年度奖励上限2000万元。

在半导体与集成电路领域,出台《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》,对新建晶圆制造项目给予最高5亿元设备补贴,对EDA工具研发企业给予首版软件销售奖励。2023年吸引中芯国际、粤芯半导体等50余家链主企业落地广州、深圳、珠海,形成覆盖设计、制造、封测的全产业链生态。

(三)粤港澳协同的“产业共同体”

广东创新构建“粤港澳大湾区核心引擎-珠三角支撑节点-粤东西北协同腹地”三维联动体系。在大湾区内部,广州重点布局人工智能与新能源汽车、深圳攻坚集成电路与信息技术、佛山珠海发展高端装备制造,形成“广州研发+深圳创新+佛山制造”的协同链条。深莞惠经济圈实现“一小时产业配套”,东莞为华为、OPPO等企业提供90%以上核心零部件配套。

在跨区域协作方面,广东推动“双转移2.0”升级版,在粤东西北设立15个产业转移合作园区。河源承接大湾区手机产业集群,整机配套率达85%;湛江依托巴斯夫项目形成绿色石化产业链,带动45家上下游企业落户;韶关建设大数据产业集群,承接粤港澳大湾区算力需求,服务器规模超20万台。省委书记黄坤明在全省高质量发展大会上强调,要构建“粤港澳大湾区产业生态圈”,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,形成“前端研发+中端转化+后端制造”的全链条协同格局。

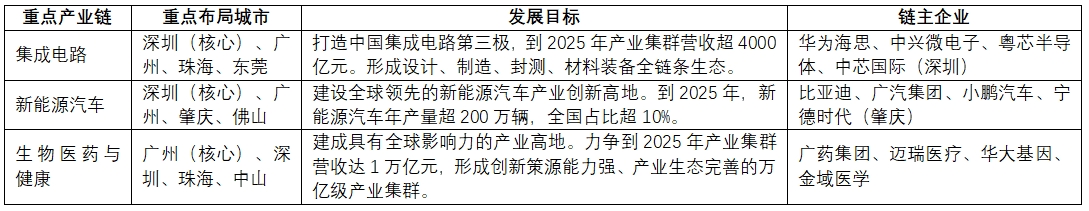

(一)新能源汽车产业链:从“追赶”到“引领”的全球竞速

在“链长制”的系统布局与强力推动下,广东新能源汽车产业实现了从跟跑到领跑的惊人跨越。比亚迪作为全球新能源汽车销量冠军,其刀片电池技术与CTB车身一体化技术引领行业革命;广汽埃安推出超倍速电池技术和超充网络,实现“充电5分钟,续航200公里”,刷新全球充电效率纪录。

2023年,广东新能源汽车产量突破253万辆,连续多年居全国第一,全球每卖出6辆新能源汽车就有1辆是“广东造”。比亚迪海外业务覆盖全球70多个国家和地区,深圳已成为全球新能源汽车技术创新与制造高地。这场转型不仅是产业升级,更是广东智造走向世界的生动实践!

(二)新一代电子信息产业链:打造“世界级数字产业集群”

在“链长制”的精准施策下,广东电子信息产业持续强化全球竞争力。华为鸿蒙操作系统突破终端壁垒,实现万物互联;OPPO、vivo持续引领折叠屏与影像技术创新;深圳、东莞已形成从芯片设计、制造到终端应用的完整产业链生态。

目前,广东电子信息产业营业收入超6万亿元,占全国近三分之一,拥有华为、中兴、腾讯、大疆等一批具有全球影响力的生态主导型企业。5G基站数量、智能手机产量、集成电路设计规模等多项指标全国第一。广东不仅是“世界工厂”,更是“全球科技策源地”。

(三)生物医药与健康产业集群:构筑“湾区生命科技新高地”

依托“链长制”的统筹推动,广东正在打造国际一流的生物医药创新枢纽。深圳迈瑞医疗的监护仪、呼吸机全球市场份额领先;珠海丽珠集团牵头研发新冠疫苗助力全球抗疫;广州国际生物岛汇聚500多家创新企业,形成从研发、中试到产业化的全链条生态。

2023年,广东生物医药产业规模超6000亿元,年均增速超15%,涌现出一批国家级专精特新“小巨人”和独角兽企业。粤港澳大湾区正在成为全球生物医药人才、资本与技术汇聚的高地,为“健康中国”提供强劲引擎。

(编辑 雪晴)