当技术转移遭遇政策狙击,中越产业链合作走到十字路口。

2025年7月,越南海防市一家中资电池工厂突发大规模产线瘫痪——38名中国技术骨干在签证续签时被集体拒签,被迫紧急撤离。厂长赵伟看着堆积如山的半成品无奈道:“越南工人能操作设备,但参数调试、故障诊断完全停摆,良品率从95%暴跌至62%。”

同一时间,河内市中心豪华写字楼里,越南计划投资部官员正讨论新草案:要求外资工厂核心技术岗位越南化率三年内达到70%。这份被称为 “越南版Aatmanirbhar(自力更生)” 的政策,与印度限制中国技术人员的措施如出一辙。

《掌链》第2期《人才与供应链》表示,技术转移遭遇政策狙击,中越产业链合作站在十字路口——当签证成为武器,人才成为壁垒,供应链的全球棋局正在被重写。

近年来,越南在吸引外资与技术合作的政策上出现显著转向,从开放包容逐步转向技术保护主义,筑起针对外国技术人才的“防火墙”。这一趋势在签证审批与技术转移政策上体现得尤为明显,对中国等国家的技术人才输入形成系统性限制。

(1)签证狙击常态化,精准打击中国技术人才

越南劳动局数据显示,中国工程师的工作签证(DN签证)批准率从2023年的85%骤降至2025年上半年的47%,审批周期也从平均30天延长至90天以上。这一政策调整直接影响了众多中资企业的运营效率,例如天合光能越南基地的12名工艺工程师因“岗位描述与本地人才重叠”被拒签,而深圳某电路板企业申请20名工程师仅获批3人,且附带苛刻条件——每名中国工程师需培训10名越南籍替代者。这种“以培训换签证”的模式,实质上是在强制推动技术本地化,削弱外籍专家的长期影响力。

(2)技术转移强制令:釜底抽薪

2025年6月,越南工贸部发布11/2025/TT-BCT号文件,明确规定外资企业必须提交技术本地化路线图,关键技术岗位(如半导体光刻工艺师、电池配方工程师)必须聘用越南籍员工,且中方人员现场服务时长每年不得超过90天。

这一政策对依赖外籍技术专家的企业造成严重冲击,例如隆基越南组件工厂因无法获得涂层工艺师签证,核心镀膜工序被迫迁回中国,导致物流成本飙升18%。

(3)越南版“自力更生”战略浮出水面

越南的政策调整并非孤立现象,而是与印度的“Aatmanirbhar”(自力更生)战略高度相似。据内部消息,越南计划投资部正在讨论“越南版自力更生”草案,要求外资工厂核心技术岗位越南化率在三年内达到70%。

这一目标直指技术自主化,旨在减少对外国专家的依赖,构建本土技术能力。与此同时,越南政府通过简化本国高科技人才的引进流程(如10天快速审批工作许可),进一步强化本土技术生态。

(4)政策背后的深层逻辑

越南的政策转向反映了其经济战略的调整:从依赖外资驱动转向培育本土技术竞争力。一方面,越南通过限制外籍技术人才输入,倒逼企业加速技术转移与本地人才培养;另一方面,通过专项基金(如3.5万亿越南盾的半导体补贴)吸引外资的同时,确保核心技术逐步本土化。这种“技术换市场”的策略,既迎合了全球供应链重组趋势,也符合越南长期打造高科技经济体的目标。

越南的“去中国化”不仅在人才层面,更在整个供应链条上与中国展开激烈博弈。

(1)关键领域的脱钩加速

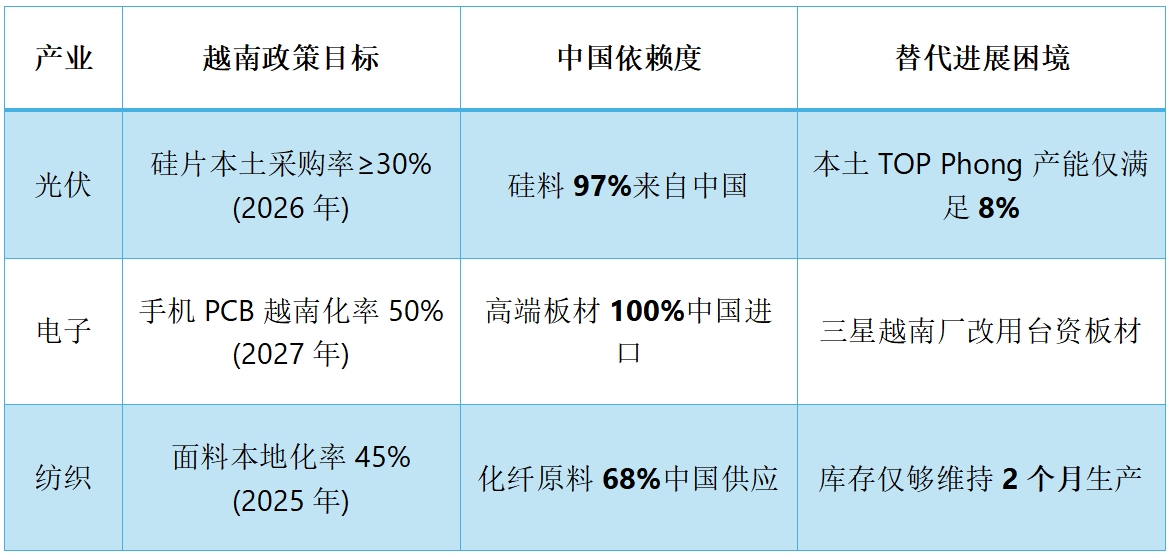

越南在供应链领域的“去中国化”战略已从人才争夺升级为全产业链博弈,呈现出系统性的脱钩态势。在关键产业领域,越南政府设置了激进的本地化目标。

(2)基础设施“卡脖子”

基础设施领域的技术标准博弈更为隐蔽却影响深远。

铁路标准之争:越南坚持采用与中国相同的1435mm标准轨,却断然拒绝中国信号系统,导致中越跨境铁路货运效率暴跌40%。

港口博弈:海防港新码头建设排除中企,转而引入日本三菱技术,直接造成中资企业货柜滞留时间增加3.2天,成本陡增。

这种人才封锁与供应链本土化的组合拳,暴露出越南重塑区域产业链格局的野心。但要实现高端制造业升级目标,越南仍需攻克顶尖人才稀缺的核心瓶颈——为此,其正在酝酿更具颠覆性的引才策略。

面对自身高技术人才的不足,越南以前所未有的力度在全球抢人,尤其瞄准半导体等战略领域。

(1)政策红利“虹吸”全球人才

越南政府近期推出的"半导体人才特别计划"正引发全球高技术人才流动格局剧变。该计划以极具诱惑力的政策组合拳直击半导体行业核心人才:外籍芯片工程师不仅享受首年薪资全额免税优惠,还能获得72小时极速签证审批、配偶自动工作权及50%政府住房补贴等超国民待遇。

这种精准的政策设计已形成显著"虹吸效应",据越南科技部数据显示,计划实施半年来已吸引美、日、韩等国工程师数量同比增长210%。

(2)中国应对被动,人才流失加剧

中国半导体产业在此轮竞争中面临严峻挑战。中芯国际越南分公司近期流失15名资深工程师至英特尔西贡工厂,这些掌握14nm工艺技术的核心人才转投后薪资涨幅达40%。

更值得关注的是结构性失衡:越南对美日工程师发放5年长期工作签,而中国工程师仅能获得1年期签证,且需履行季度行程报备义务。薪酬差距持续扩大,胡志明市理工大学半导体专业毕业生起薪已达2500美元/月,较深圳同类岗位高出15%,这种倒挂现象正加速中国新生代技术人才外流。

这种差异化人才政策背后暗含战略意图。越南在积极吸纳西方先进技术的同时,对中国工程师设置隐形壁垒。某中企越南工厂技术总监透露:"关键设备调试岗位的签证申请通过率不足30%,远低于欧美企业。"这种"选择性开放"使中企陷入双重困境:既难以引入国内技术骨干,又面临现有团队被高价挖角。行业统计显示,在越中企半导体人才年均流失率已攀升至25%,较行业平均水平高出8个百分点。

越南筑墙驱逐中国工程师的同时,却向西方工程师敞开大门、提供超国民待遇。这种“选择性开放”,让中国企业在越南的技术布局和人才保留腹背受敌。面对高压,中企被迫寻求突围之道。

中越供应链竞争的背后,大国博弈的轮廓愈发清晰。美国正通过技术合作、投资扩张和设备出口松绑,加速越南融入其半导体供应链体系,而中国则采取技术管制和签证限制等措施,警惕供应链外移风险。

(1)美越合作急速升温

2025年5月,美越签署《半导体人才联合培养备忘录》,美国提供200万美元启动资金,并计划联合开发半导体封装、测试等实践培训课程。英特尔作为越南半导体产业的核心支柱,已投资1.2亿美元扩建胡志明市培训中心,并与越南国家创新中心(NIC)合作推进“全民人工智能”项目,培养超1万名半导体与AI人才。

此外,美国亚利桑那州立大学(ASU)为越南学生预留500个全奖名额,强化高端技术人才培养。在设备供应方面,应用材料、泛林集团等美企对越出口先进光刻机时,已取消严格的终端用途审查,进一步降低越南半导体制造的供应链壁垒。

(2)中国反制与警惕

面对美越技术联盟的深化,中国采取针对性措施。2025年,中国将光伏关键材料硅烷气体列入《限制出口目录》,收紧供应链关键节点的技术外流。同时,中国调整签证政策,对越南技术人员来华工作的审批周期延长至120天,降低其跨境流动便利性,以减缓人才与技术外溢风险。

这一轮博弈凸显全球半导体产业链的分化趋势——美国试图通过越南构建“去风险化”供应链,而中国则在关键技术领域强化自主可控,双方的战略对冲将持续塑造未来亚太科技地缘格局。

《掌链》小编结语:技术或许能穿越国界,但人才的流动却被牢牢锁在政策的牢笼之中。越南效仿印度筑起的“人才高墙”,已非单纯的经济竞争策略,而成为地缘博弈的利器。这场围绕工程师签证、技术转移路线图和供应链本土化率的“软性狙击”,正在深刻重塑着全球制造业的版图,也将持续考验着中国供应链的韧性与智慧。中越产业链,走到了一个必须重新定义合作与竞争关系的十字路口。

作者:雪晴