“矿藏变不成面包,技术才是真正的货币。” —— 巴西总统卢拉在2025年矿业峰会上的宣言,为这个锂矿储量全球第四的国家定下新规则。就在他演讲后72小时,三名中国工程师被巴西联邦警察带离帕拉伊巴河谷矿区,他们的工作证因“技术培训未达标”被当场注销。这并非孤立事件:2025年前四个月,47%的中国技术签证申请被巴西移民局拒签,而同期中国对巴锂矿投资已超80亿美元。

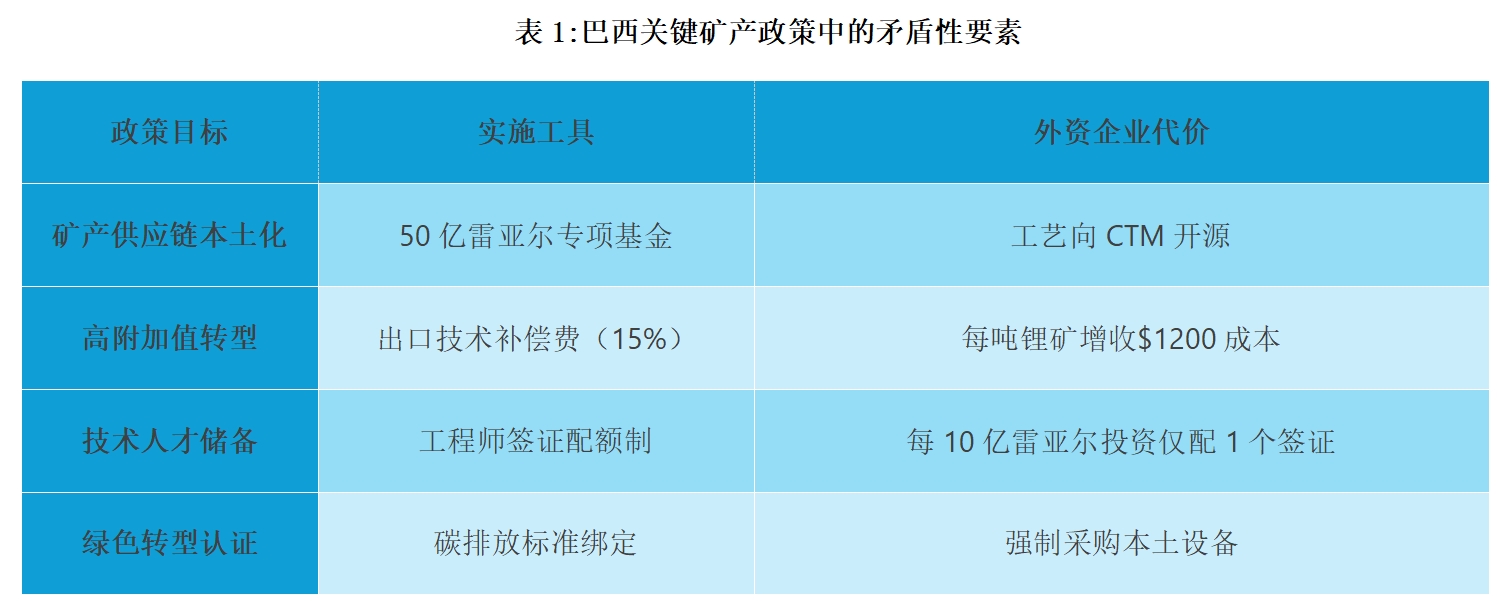

一场精心设计的“绿色技术陷阱”已然成型:巴西以矿产国有化为盾,以工程师签证为矛,迫使中企在交出核心工艺与放弃矿权间痛苦抉择。当每吨锂矿被附加15%技术补偿费,当中国工程师被强制按1:5比例培训巴西学员,资源战争的本质赤裸呈现——这不是简单的贸易摩擦,而是对全球清洁能源供应链控制权的生死竞速。

中国企业正以模块化黑箱切割技术链,用云端控制窑炉温度,甚至将华裔工程师铸成“技术防火墙”。但更危险的信号正在闪烁:印尼的镍矿、沙特的光伏、波兰的物流枢纽...资源民族主义2.0正以巴西为模板全球复制。当美国F-35战机使用的稀土磁体,其原料60%由中国精炼巴西矿砂制成,这场战争的胜负早已超越矿山边界。

《掌链》第4期《人才与供应链》表示,谁掌控了技术转移的密钥,谁就扼住了绿色未来的咽喉。

2025年初,巴西政府启动了一场以关键矿产自主化为核心的战略转型,通过多重政策工具构建起针对外资企业的技术转移机制。1月,巴西国家开发银行(BNDES)和科技创新基金(Finep)宣布提供50亿雷亚尔(约8.15亿美元)的专项资金,用于开发锂、稀土、镍、石墨等战略矿产供应链,明确要求接受资助的企业必须将技术成果向巴西矿产技术中心(CTM)开放。该政策表面推动“生态转型”,实则包含强制性技术转让条款:外资企业需提交核心提炼工艺参数,且每吨锂矿出口需缴纳15%的技术补偿费。

更深层的制度陷阱体现在资源开发与产业准入的捆绑机制。2025年5月,巴西国家开发银行透露其关键矿产基金已收到124份融资申请,总价值超850亿美元,覆盖稀土、锂、石墨等40种矿物。然而审查程序要求企业必须将研发预算的30% 投入巴西本土机构,且技术转化成果需纳入政府监管的“主权技术云”。这种模式使中企陷入两难:若拒绝技术公开则丧失采矿权;若接受则面临工艺泄露风险。中国在2024年对巴锂矿投资超80亿美元,但技术员工签证拒签率高达47%,反映巴西在资源开放与技术封锁间的矛盾立场。

与此同时,巴西同步推进环保标准武器化。在稀土领域,其联合“一带一路”国家推出《稀土永磁材料碳排放标准》,要求使用中国专利技术的企业享受20%关税优惠,实质上逼迫德、韩等国企业选择中国技术,同时为本国保留“绿色壁垒”的操作空间。这种政策组合拳使中企面临三重挤压:资源获取成本上升、技术控制权削弱、市场准入受限。

巴西将签证制度转化为系统性技术转移工具,通过配额管制与技术捆绑机制对中国工程师实施精准封锁。2025年签证新规要求:每10亿雷亚尔投资仅配发1个中国工程师签证,且强制要求1名中国工程师培训5名巴西学员直至通过技能考核。该政策以“人才本土化”为名,实则建立技术转移人质制度——若学员未掌握核心工艺,中方工程师将面临工作证扣留风险。

典型案例发生在2025年4月,某中国电池材料厂的巴西学员因未能掌握纳米级萃取技术(纯度99.9999%),导致中方首席工程师被无限期扣留工作许可。该技术直接决定稀土磁体性能,而巴西当前精炼成本达中国的3倍,其技术弱势使其更依赖行政手段强制获取。签证武器化的背后是技术代差的残酷现实:中国已实现6N级(99.9999%)稀土提纯,而美国最先进工厂仅达4N级(99.99%),巴西本土技术则停留在初级水平。

此类管制延伸至法律合规领域。2025年1月,比亚迪因签证问题遭巴西当局调查,其承包商雇佣的163名中国工人被指处于“类似被奴役的条件”,最终导致工人遭驱逐及企业罚款。尽管比亚迪声称签证合法,但事件揭示巴西对劳工条款的严苛解释权——即便持正规商务签证参与设备安装,也可能被认定为“非法劳务”。2025年巴西使馆对商务签证要求进一步收紧,强调邀请函必须详述“职位技术不可替代性”,并需公证巴西企业的CNPJ税号及法律责任声明。

面对技术劫持压力,中国企业在巴西探索出多维度反制策略,其核心在于技术控制权与物理实体的分离:

(1)黑箱模块化策略:湖南某锂电企业将窑炉生产线拆解为封闭式智能模块,本地仅保留组装功能。核心参数如温度曲线、反应时间由长沙总部通过云端调控,巴西工厂操作界面仅显示“参数校验中”状态提示。该设计确保即使设备遭强制拆解,核心工艺仍受国内控制。

(2)华裔工程师防火墙:宁德时代雇佣巴西籍华裔工程师担任技术接口人,利用文化认同降低沟通成本。这些人员法律上属本土雇员,不受签证配额限制,但通过家族纽带维持技术忠诚度。同时企业将专利分割注册于开曼群岛与新加坡子公司,规避强制公开风险。

(3)数字孪生渗透:在被迫参与技术培训时,中企引入VR远程协作系统,巴西学员操作时需佩戴智能眼镜,其动作轨迹被实时分析。系统自动生成错误报告(如:“萃取温度偏差2℃”),但屏蔽原理说明(如:“分子结构变化导致活性衰减”)。既满足形式合规,又保护技术内核。

在更高维度的规则博弈中,中国将资源采购转化为标准制定权争夺。2025年4月,中国对镝、铽等7类军用稀土实施“一批一证”管制,精准打击走私(如伪报“陶瓷粉”的稀土出口),同时将巴西进口的轻稀土导向新能源汽车领域。此举实现双重目标:既保障民用产业扩张(每台电动车需5-10公斤稀土磁体),又掐断对手军工命脉——美国雷神公司被迫从废料回收镝,成本飙升300%。

巴西模式正在全球形成示范效应,多国将资源主权与技术本地化捆绑,构建针对中企的新型合规陷阱:

(1)印尼镍矿陷阱:借鉴巴西经验,印尼要求外资冶炼厂公开火法冶金参数(如RKEF工艺的还原温度控制),并以“环境许可”为筹码迫使企业接受本地参股。但印尼电力基础设施薄弱,中企被迫额外投资燃煤电厂,反而遭欧盟“碳壁垒”反噬。

(2)沙特数字主权云:在红海新城项目中,要求光伏储能系统的控制代码存储于国家主权云服务器,外企仅获加密API接口。表面保障网络安全,实则获取算法训练数据。

(3)波兰数据隔离墙:作为中欧物流枢纽,其禁止外企直接访问交通数据平台(如港口吞吐量实时系统),强制通过本土代理企业中转,导致中国物流企业调度效率下降40%。

更严峻的挑战在于技术转移的不可逆性。当巴西学员通过强制培训掌握基础工艺后,往往跳槽至欧美企业——因其支付3倍薪资购买“中国验证过的技术路径”。例如淡水河谷与五矿集团共建的稀土综合园,计划2026年投产,但美资企业已承诺高价挖角该项目的培训结业学员。

巴西总统卢拉称“矿藏变不成面包,技术才是真正货币”,却忽略其技术获取手段正瓦解全球信任基础。

为打破资源国技术劫持循环,中国企业亟需构建三层防御体系:

(1)技术层:推进原子级工艺封装。将核心冶炼流程转化为AI模型(如稀土分离的神经网络控制算法),部署于国内算力中心。海外工厂仅接收指令信号,如同“自动驾驶”模式屏蔽操作细节。包头稀土高新区已实现镝提纯成本从8万元/吨降至3万元/吨,靠的是算法优势而非设备参数。

(2)规则层:主导低碳标准绑定。联合“一带一路”国家制定《稀土永磁材料碳排放标准》,将中国专利技术与减碳指标挂钩。德国风电企业为获得20%关税优惠,被迫采购中国磁材,使资源霸权升级为规则制定权。

(3)人才层:培养亲华技术代理人。在巴西联邦大学设立“中巴可持续矿业奖学金”,定向培养本土工程师。录取标准强调“家族有华裔血统”或“汉语水平HSK5级”,塑造文化认同。毕业生进入CTM等机构后形成亲华决策圈,比直接对抗更有效。

当前贸易数据揭示战略转型的紧迫性:2025年1-7月,中国自巴西进口稀土总额激增200%至670万美元,却同步削减锂矿投资32%。表明中国正调整策略——将巴西定位为初级原料供应地,而高附加值环节转向智利盐湖(锂)与蒙古稀土矿。当美国地质调查局哀叹“十年内无法摆脱中国稀土依赖”时,真正的战场早已从矿山转移到专利壁垒与人才联盟的隐形维度。

《掌链》小编结语:当F-35战机因中国稀土管制而减产时,其搭载的417公斤稀土材料中,仍有60%的磁体由中国精炼巴西矿砂制成——资源战争的胜负,从来不在矿山表面。巴西总统卢拉“技术即货币”的宣言背后,暴露资源国集体焦虑——当中国将稀土提纯损耗率从35%压缩至0.8%,将锂电窑炉能耗降低为欧美标准的1/3,真正的矿产霸权早已超越地质储量,深植于算法迭代与工艺韧性之中。

(编辑 雪晴)