2025年8月7日新藏铁路有限公司的成立,标志着国家“四向进藏”铁路网络,进入实质性推进阶段(新疆入藏铁路项目)。这条铁路总投资可能达到 4000 亿元,平均每公里投资约 2 亿元,创下高原铁路投资强度纪录。新藏铁路堪称世界上最高的铁路,平均海拔 4500 米,最高点达 5400 米,比青藏铁路海拔还高。它要穿越昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山四大山系,新疆段桥隧比达到 61.53%。建设要面对 40℃极寒、氧气含量仅 44% 的缺氧环境,还要解决永冻土层等难题。

2025年7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。这一超级工程项目总投资超1.2万亿元,装机容量达7000万至8100万千瓦,相当于3座三峡,项目建设周期为10年,是目前全球规划中最大的水电站项目。

而2025年上半年全国31个省区市2025年上半年GDP,西藏(1382.72亿元)以7.2%的实际增速蝉联全国第一,实际增速明显领先(第二名甘肃6.8%)。在这片平均海拔4000米以上的雪域高原,西藏正以“链长制”为战略支点,撬动一场前所未有的产业变革!

尽管面临人口稀疏、产业链基础薄弱、集聚效应不足的先天挑战,西藏却大胆探索出一条符合高原特色的链长制实施路径——不追求大而全,而是聚焦“小而精、特而强”。

2024年,西藏GDP达到2535.3亿元,同比增长9.5%,连续多年位居全国前列;清洁能源装机容量突破1000万千瓦,文化旅游收入突破500亿元,特色农牧业产业化率显著提升。

链长制在这里不仅是产业组织方式的创新,更是边疆地区实现高质量发展、促进民族团结进步的重要抓手。

《掌链》第17期《链长制观察》聚焦:在世界屋脊上,链长制如何以“精准滴灌”代替“大水漫灌”,打通西藏产业发展的“毛细血管”,让高原经济焕发全新活力!

(一)产业困局下的转型突围

作为国家生态安全屏障与特色资源富集区,西藏坐拥清洁能源、文化旅游、特色农牧等优势产业,但在产业结构优化与价值链提升中,仍面临“特色突出但规模不足、资源丰沛但转化不足”的发展瓶颈。

以清洁能源为例,西藏水电、光伏理论蕴藏量均居全国前列,2023年实际开发率却不足15%,受制于电网外送通道不足、本地消纳能力有限,大量绿电无法转化为经济收益。有能源企业负责人坦言:“我们的风光水‘躺在金山’上,却因基础设施和产业链配套不足,难以实现价值最大化。”

更严峻的是,传统农牧业占比仍较高,2023年数据显示西藏第三产业占比虽超50%,但现代服务业、高新技术产业贡献率仅占GDP的12%,远低于全国平均水平。

自治区党委书记王君正多次强调,西藏产业结构仍需优化,产业链短、附加值低的问题突出,必须通过链式发展推动产业从“资源驱动”向“创新驱动”转型。当“资源优势转化难”遇上“产业链条短板”,链长制成为西藏突破发展瓶颈的战略选择!

(二)“一把手”挂帅的战略决心

“链长制不是形式主义,是要真正打通西藏产业发展的堵点、痛点!”自治区党委书记王君正多次深入华电西藏、奇正藏药等企业调研,直面产业链薄弱环节。在考察某光伏基地时,王君正了解到因储能技术不足和外送通道限制,每年弃光弃电率高达20%,严重制约产业效益。这一现实让他深感紧迫,当即要求:“举全区之力,破解清洁能源开发与利用的链条梗阻!”

在书记的强力推动下,西藏迅速构建起“区领导挂帅、部门协同、地市攻坚”的链长制推进体系。党委书记王君正亲自担任清洁能源、文化旅游、特色农牧三大核心产业链“总链长”,每季度召开产业链协调会,现场解决用地审批、资金保障、技术引进等难题。王君正书记强调,要牢固树立产业链思维,聚焦国家清洁能源基地建设与高原特色产业培育,全力打通上下游关键环节。这种“一把手”工程,让链长制从政策文件迅速转化为实战行动。

(三)高质量发展的必然路径

在西藏迈向高质量发展与长治久安的关键阶段,链长制成为破解产业弱项、培育新增长极的核心抓手。它不仅是产业链的简单梳理,更是一场围绕西藏特色与国家战略的深度产业重构。通过“链长统筹规划、链主企业带动、链上企业协同”的模式,西藏正在实现三大突破:一是破解“资源孤岛”困境,通过链式开发推动清洁能源与储能、制氢等产业联动,打造国家级绿电基地;

二是延伸“特色产业链”,支持藏药、文旅等链主企业联合科研机构攻关关键技术(如藏药标准化、智慧旅游平台),提升产品附加值;

三是激活“边境经济”,依托口岸资源和政策优势,构建边贸物流产业链,服务国家南亚大通道建设。

自治区党委书记王君正指出,要立足西藏资源禀赋和国家战略定位,坚持市场化导向与生态优先,推动产业链、供应链、价值链协同升级。这场变革,关乎西藏在国家全局中的功能发挥与自身可持续发展!

(一)真金白银的“高原特色政策包”

西藏立足资源禀赋和生态优势,量身定制了以“绿色引领、特色发展”为核心的政策体系。2023年西藏自治区出台《关于加快推进高原特色产业链发展的实施意见》,明确提出设立每年超30亿元的产业发展专项资金,重点支持清洁能源、文化旅游、特色农牧业等领域。例如,某光伏企业通过“揭榜挂帅”机制攻克高海拔光伏储能技术,获得8000万元资金支持,项目落地周期缩短40%。此外,对符合条件的产业链项目提供最高50%的贷款贴息,显著降低企业融资成本。

(二)“一链一策”的高原精准赋能

西藏针对不同产业链特性实施“靶向扶持”。在清洁能源产业链,《西藏自治区清洁能源产业发展规划(2023-2030年)》提出:对新增光伏、风电项目按装机容量给予每千瓦1000元补贴;企业研发高海拔储能技术最高奖励300万元;推动“光伏+牧业”融合模式,对配套储能设施建设给予20%财政补贴。

在文化旅游领域,对开发数字化文旅平台、智慧景区建设的企业给予实际投资额30%的补贴,成功引进携程、美团等平台入驻拉萨,2023年全区文旅产业收入同比增长25%。

在特色农牧业方面,对青稞深加工、牦牛乳制品研发企业提供“设备补贴+品牌推广”支持,培育出“藏禧堂”“高原之宝”等区域品牌,产业链附加值提升35%。

(三)区域协同的“雪域协作新格局”

西藏构建“核心辐射、多点联动、梯度承接”的区域产业协同体系,形成以拉萨为核心、藏中南为重点、藏东藏西协同的“一核两翼”发展格局。在拉萨-山南一体化区域,拉萨的数字经济为山南文旅产业提供智慧支撑,山南的藏药种植基地与拉萨生物医药园区形成“研发-生产”闭环;藏东昌都依托澜沧江流域水风光互补项目,承接成渝地区清洁能源装备制造产业转移;藏西阿里围绕冈仁波齐旅游圈,与新疆联合开发跨境旅游线路。

王君正在西藏产业链协同推进会上强调,要打破地域分割,形成“区内协同、区外联动”的协作机制,推动“飞地经济”模式,与对口援藏省市共建产业园区,实现“研发在内地、生产在西藏”的跨区域合作。2023年,西藏与17个援藏省市签约产业项目68个,实际到位资金超120亿元。

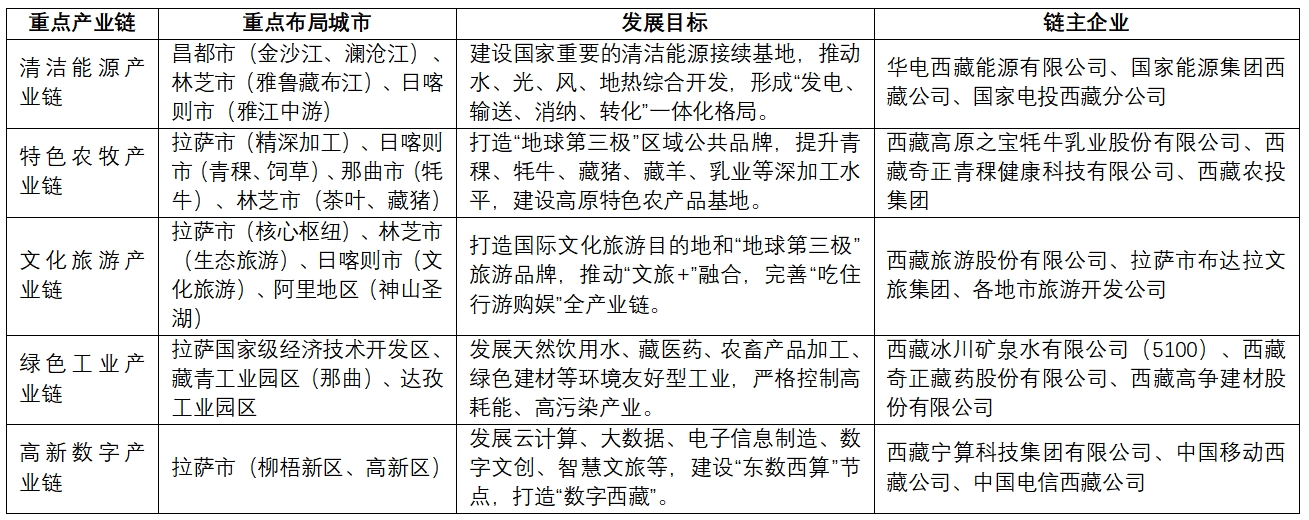

(一)清洁能源产业链:雪域高原上的“绿色引擎”

在链长制的精准推动下,西藏清洁能源产业实现跨越式发展。全球海拔最高的水光互补项目——柯拉光伏电站并网发电,年发电量超10亿千瓦时;藏木水电站年均输送清洁电能占西藏电网供电量的40%以上。2023年西藏清洁能源装机容量突破1500万千瓦,占发电总装机的91.4%,全年外送绿电25亿千瓦时,为粤港澳大湾区提供稳定清洁动力。这条“天路输电线”正将西藏的阳光与雪山转化为国家双碳战略的重要支撑!

(二)高原特色农牧产业链:青稞牦牛撬动百亿集群

通过链长制的系统培育,西藏建成全国最大的青稞育种基地和牦牛产业带。拉萨国家级农业科技园培育出“藏青2000”等高产青稞品种,单产提高15%以上;牦牛乳深加工企业开发出高原奶酪、益生菌粉等高端产品,附加值提升3倍。

2023年全区特色农产品加工产值达68亿元,建成7个国家级农牧业产业化基地,“藏字号”产品通过电商平台销往全国300多个城市,农牧民人均产业收入年均增长12.7%。雪域珍品正在从高原走向世界餐桌!

(三)生态旅游产业链:世界屋脊绽放“美丽经济”

链长制创新推动文旅深度融合,西藏打造出G219高原生态旅游走廊、雅鲁藏布大峡谷5A级景区等世界级IP。2023年全区接待游客突破5500万人次,旅游总收入达650亿元,较2019年增长23%。“地球第三极”品牌旗下推出冰川徒步、星空露营等高端生态旅游产品,境外游客占比回升至15%。村民参与民宿经营、文化展演等业态,重点旅游乡镇年户均增收8万元。这片神圣净土正在成为人与自然和谐共生的全球典范!

从“资源禀赋”到“产业赋能”,从“定点帮扶”到“自我造血”,西藏链长制开创了高原特色产业发展新范式。未来西藏将持续深化链链融合,以生态为底色、以特色为笔墨,在打造国家重要生态安全屏障的征程上书写更多雪域奇迹!

编辑:雪晴

掌链专栏:《链长制观察》

《链长制观察》是掌链总结各省/市/州及县/区等负责人,积极推进供应链创新发展的探索,为读者了解“链长制”,为行业推进“链长制”提供参考。