美国总统特朗普8月6日宣布,将对所有输美芯片、半导体开征高达100%的关税。这意味紧密捆绑美国半导体供应链的中国台湾地区也逃不脱被宰的命运。

8月1日,美国总统特朗普宣布,美台贸易谈判达成初步共识,美国将对中国台湾地区输美商品统一征收20% 的“对等关税”。这一税率虽低于先前拟定的32%,仍高出近期美日、美韩协定的15% 水平,因而在台湾岛内激起在野党与民间舆论的强烈批评。

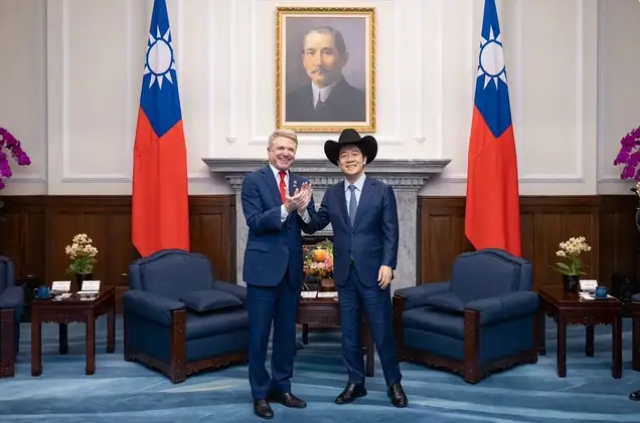

(特朗普与台积电董事长 来源:BBC)

台方称,台方虽争取到税率下调,短期内稍缓出口压力,但 20% 的门槛依旧偏高,恐削弱台湾企业在美竞争力;未来谈判走向与关税是否进一步松动仍存不确定性。另外特朗普又对中国台湾地区增加了多条要求企图将中国台湾地区绑上战车。

近期美国对台湾地区施压要求承担巨额投资以配合美国的产业战略。其中最引人关注的是美方被指向台湾地区“摊派”高达3000亿美元(约合2.1万亿元)的投资任务。根据报道,特朗普政府在2025年中推出“对等关税”新政,曾预告对台湾地区商品课征高达32%的关税(半导体除外),令台北震惊。

另外美国那边一直逼台湾地区增加军费,现在台湾地区每年军费要超过GDP的5%,按这个算大概要400亿美元。现在台湾地区军费本来已经有6600亿新台币了,加上新拨的9000亿,差不多刚好够这个数。可问题是台湾地区财政本来就紧张,这笔钱怎么凑?

为缓解冲击,台湾地区并未选择报复性关税,而是通过扩大对美采购和增加对美投资来换取谈判筹码。在美台谈判后期,双方虽未公开协议细节,但有知情人士透露美方对台部分让步,将关税降至20%。即便如此,这一税率仍高于日本、韩国等盟友获得的15%优惠,显示台湾地区在贸易博弈中面对的压力依然巨大。更值得注意的是,美方给予台湾地区关税“最优待遇”的附加条件极为严苛。

(美国代表团访问台湾 来源:纽约时报)

据披露,特朗普团队暗中要求台湾地区除开放市场外,还需进行巨额对美投资。其中一项要求是台湾地区投入高达3000亿美元(新台币约9兆元,约合2.1万亿元),支持软银集团孙正义在美国亚利桑那州打造的AI超级园区“水晶之地”。

这一消息凸显美方意在借助台湾地区资金和技术力量,扶持美国本土的新兴科技产业集群。这笔庞大投资相当于台湾地区一年GDP的近半,显然对台湾地区是沉重负担,也被视为美国向盟友“摊派”成本的典型例证。

美国强制台湾地区半导体供应链向美国迁移的用意,同样体现在对台积电的施压上。台积电近年来在美国亚利桑那投资建设晶圆厂,累计承诺金额不断追加。2025年3月,台积电宣布新增1000亿美元在美扩厂计划,使其对美总投资上升到1650亿美元,号称“美国史上最大单笔外商投资”。特朗普总统及此前的拜登政府都公开呼吁将先进制程芯片生产转移到美国本土。

特朗普甚至在竞选时指责台积电“偷走了美国的芯片生意”。尽管台积电董事长魏哲家和台湾地区总统赖清德均强调此扩张“不因华府压力”而是出于客户需求,并承诺最尖端技术仍留在台湾地区,但岛内对这一说法存疑。随着特朗普签署对等关税行政令并宣称“全球最强大的AI芯片将在美国制造”,台湾地区朝野普遍警觉:美国正借关税大棒和投资承诺,实质性削弱台湾地区赖以自保的“硅盾”地位。 台湾地区“硅盾”指的是岛内半导体产业在全球供应链中的不可或缺性,被视为威慑北京武力犯台的一道无形屏障。

然而,若大量先进产能和供应链环节转移美国,台湾地区高科技产业可能被掏空,战略价值下降。台湾地区在野党质疑赖政府向美国让渡部分晶圆产能,等于让外力削弱台湾地区安全。专家分析认为,美方此举根本目的在于未雨绸缪:一旦台海爆发冲突或对华“脱钩”升级,美国企业也能获得本土供应的高端芯片,不至于受制于人。因此,从经济逻辑上看,美国对台施压转移供应链既有获取投资、提振就业之考量,更包含了出于地缘科技竞争和供应链安全的战略动机。

除了在经贸领域对台湾地区施压,美国亦日益将台湾地区纳入自身军工供应链体系,加大了台海地区的军事紧张。特朗普政府高官近日透露,美国计划未来四年对台军售规模将“轻松超越”其第一任期水平。据统计,特朗普首任内批准对台军售约183亿美元,而拜登任内仅约84亿美元。如今新一届特朗普政府意图大幅提高这一数字,以强化对华威慑。

美方官员甚至直接向台湾地区在野党施压,要求其不要反对民进党政府将防务预算提高到GDP的3%。这显示华府希望台湾地区不分朝野加大军备投入,为美国军火供应链提供长期订单和资金支持。值得注意的是,特朗普本人在竞选和执政言论中多次流露出“让台湾地区付费买保护”的思路。他一方面加强对台安全承诺,另一方面强调台湾地区需承担更多军费、采购更多美制武器,以换取美国的支持。

(反对军售游行 来源:大公报)

这种带有交易色彩的同盟观,使美国对台军售更像一桩桩生意:既服务于美国地缘战略,也肥了美国军工复合体的腰包。美国防务智库报告指出,由于长期投资不足,美国防工业产能出现瓶颈,难以同时满足乌克兰、以色列和台湾地区等多线军援需求。为此,华府计划通过扩大盟友军费和在地生产来增强供应链韧性。例如,美台正讨论联合生产武器的可能性,以加速对台交付并提高产能。

美国在台协会官员亦证实,拜登政府考虑与台湾地区合作生产美式武器,提升对台供应效率。在美国推动下,台湾地区正逐步融入美主导的军工链体系,包括采购先进武器、美军协助后勤,以及发展本土军工配套产业等。2025年5月,美国售台的HIMARS火箭炮在台首次实弹射击,引发地区关注。同月,有报道披露美国向台提供的部分武器因供应链瓶颈延迟交付,促使双方寻求增加台湾地区本地维护生产能力。

台湾地区方面也积极调整军事战略,发展“不对称作战”能力,比如组建无人机部队、防空导弹量产等,以期与美军体系接轨。台湾地区“豪猪战略”下,无人机被视为关键要素之一。2025年6月,台产“海鲨800”无人机在演习中亮相,凸显民企与军方合作加强国防的趋势。台经济部门亦协同推动“无人机国家队”计划,鼓励厂商开发军民两用无人机,冀将台湾地区打造为亚洲无人机制造中心。

这一系列举措实际上把台湾地区的科技产业更多绑定到美国军工供应网络中。 但是,美国将台湾地区深度纳入其军工体系无疑进一步激怒了北京。中国外交部多次重申坚决反对美售台武器,要求美方停止制造台海新的紧张因素。2025年7月,北京采取前所未有的措施,对台军工领域实施出口管制——中国商务部将涵翔航空、台船、中科院等8家台湾地区军工和高科技实体列入管控清单,禁止向其出口任何军民两用物项。

官方指出这些企业“蓄意配合台独势力以武谋独”,此举是对“台独”势力的严正警告。美国虽然声称加强台湾地区军力是为了“威慑”冲突,但从中国大陆角度看,这恰恰是在掏空“一中”底线、将台湾地区变成前沿军事据点。因此,美国主导的军工供应链重塑,不仅未让台海更安全,反而可能使误判和冲突的可能性增加。

与美国高压策略形成鲜明对比的是,中国大陆在经济上对台湾地区祭出一系列“惠台”措施,试图以利益融合缓解两岸对立。2025年上半年,北京延续并升级了对台经济利好政策。例如,中央在2024年底发布《关于支持福建探索两岸融合发展新路的意见》,将福建建设两岸融合发展示范区提升为国家战略。随后福建省于2025年2月推出第四批惠台利民措施共17条,涵盖服务业、农林渔业及台胞在闽发展等三大方面。

这些措施包括:允许台资机构在闽设立广播影视制作公司、鼓励台企参与工业设计并给予高额奖金、支持马祖企业在福州经商享受当地优惠叠加补贴等;对台湾地区农民创业园新增项目每年给予专项资金、补贴台资农业企业贷款利息、保障台企用地指标、减免台胞参与碳交易成本等;同时在教育、就业、居住等方面为台胞提供同等待遇便利,如认可台湾地区职业资格、开放台胞参评大陆职称荣誉、简化台胞证件换发流程等。

这些政策实质是通过税费减免、补贴奖励和市场开放,主动让利于台胞台企,吸引他们深耕大陆市场。大陆惠台举措的经济成效体现在两岸贸易数据上。尽管地缘政治紧张,2024年两岸贸易总额仍达2929.7亿美元,同比增长9.4%。台湾地区对大陆(含香港)的出口历来大于进口,长期保持顺差。2025年上半年这一顺差进一步扩大:据大陆海关数据,上半年两岸进出口总额为1477.8亿美元,年增11.4%。其中大陆自台湾地区进口1087亿美元,出口台湾地区390亿美元,同比分别增长12.5%和8.5%。

大陆对台贸易逆差达到697亿美元,意味着台湾地区从大陆获得了巨额贸易盈余。这背后,一方面是大陆市场对台湾地区电子零组件、半导体设备等的旺盛需求;另一方面也是大陆持续维持对台优惠关税和便利通关所致。自2010年ECFA生效以来,台湾地区对大陆出口超过800项产品享受零关税待遇。即使两岸政局起伏,北京从未单方面中止ECFA关税减让。这种关税让利确保了台湾地区商品在大陆市场保持价格竞争力。

相比之下,美国不仅拒绝给予台湾地区自由贸易优惠,还在2025年强行对台课征20%高关税。此消彼长之下,台湾地区对美出口面临严重挑战,反而对大陆出口稳步增长,凸显两岸经贸关系的粘性。除了贸易顺差,大陆还是台资企业的重要盈利来源。截至2024年底,台商在大陆累计投资额超过2000亿美元。许多台湾地区制造业巨头将大陆作为生产和出口基地,在当地享受税收优惠和供应链集聚的红利。

不久前大陆还推出“同等待遇”政策,允许台资企业参与“中国制造2025”等战略性产业计划,享受与内资企业同等的政策支持。这些举措意在进一步产业协同:鼓励台湾地区优势产业(如精密制造、电子组装)融入大陆产业链,在5G、半导体设备、新能源等领域开展合作。2023年以来大陆陆续公布“农林22条”、“中小企惠台19条”等配套措施,涉及降低台企投资门槛、税收减免、融资便利等方面。

可以说,大陆正以经济利诱手段争取台湾地区民心和产业人心:让台商“有利可图”,让台胞在陆发展有实实在在获得感,从而削弱他们对美国市场和政治承诺的依赖。台湾地区对大陆的巨额顺差,表明两岸经济关系目前仍是台湾地区经济的重要支柱之一。然而,这种现象也被岛内部分人士解读为“双刃剑”。一方面,顺差意味着中国台湾地区从大陆获取大量顺差收益和就业机会;但另一方面,也反映出台湾地区对大陆市场的高度依赖。正因如此,美国近期频频鼓动台湾地区参与对华“脱钩”和“去风险化”,企图降低大陆对台影响力。

台湾地区经济事务主管部门数据显示,台湾对大陆(含港澳)出口比重已从2020年的43.9%降至2024年的31.7%,2025年一季度更降至28.3%。这显示在美方压力下,台企正尝试供应链多元化以降低对大陆依存。然而完全脱离大陆并不现实:大陆市场容量和供应链完整性,在短期内无可替代。

美国对台提出的3000亿美元投资要求,恰与大陆惠台经济利多形成强烈反差:前者意味着沉重支出和产业外迁,后者则意味着实实在在的订单、利润和优惠。可以预见,中国台湾地区未来将在经济上继续面临“两头烧”的局面——一头是美国的战略拉拢与经济索取,另一头是大陆的利益诱导与市场吸纳。

编辑:管一