(普京与特朗普会晤 来源:BBC)

2025年8月17日,美国总统特朗普与俄罗斯总统普京在阿拉斯加举行会晤,被外界视为推动俄乌停战的重要一步,但峰会最终未能达成停火协议,普京则邀请特朗普下次访问莫斯科,留下的更多是疑问而非答案。

对普京而言,这次峰会意义重大,自2022年俄乌战争爆发以来,他一直被西方孤立,外交行程主要限于朝鲜、白俄罗斯等友邦,如今能在美国本土受到特朗普以红地毯迎接、以伙伴般的礼遇款待,本身已是克里姆林宫意想不到的胜利,也标志着他在短短半年间从“西方弃儿”转变为“座上宾”。

近期美俄关系出现了一些缓和迹象,引发国际舆论对“联俄遏华”战略可能再现的猜测。特别是在特朗普阵营重新活跃的背景下,美国对外政策呈现“反向尼克松”式调整:通过改善与莫斯科的关系,意图离间中俄,从而集中力量应对中国。

特朗普政府官员公开表示,美国面临的最大长期威胁并非俄罗斯,而是中国,并将21世纪的战略重心转向遏制中国崛起。在这一思路下,美方积极拉拢俄罗斯,被视为服务于其“联俄制华”的战略图谋。

(俄罗斯总统普京讲话 来源:路透社)

特朗普上任后不久就改弦更张,在乌克兰问题上绕开对基辅的无条件支持,直接与普京对话谋求停火,以加速结束俄乌冲突。这一举动在中美关系观察者看来,是为了迅速解除美国在欧洲的牵绊,“最终将战略注意力集中到真正应该关注的地方:应对来自中国共产党的更大威胁”。

值得注意的是,美国此番对俄缓和并非“对莫斯科让步”,而是服务于其“美国优先”与“聚焦中国”的总体战略。特朗普政府试图通过一系列交易,削弱莫斯科对北京的依赖,同时为美国工业创造供应链新机遇。“阿拉斯加峰会”上,特朗普据称向普京暗示了能源、北极航道和关键矿产等领域的合作空间,以换取俄罗斯在地缘上与中国保持距离。美国总统甚至威胁对任何继续大量购买俄油的国家征收高达100%的关税(其中最大买家正是中国)。

此举被认为是利用俄罗斯能源收入的命脉向中俄同时施压:一方面迫使俄方让步停火,另一方面直接瞄准中国的能源供应链安全。如果美俄关系真正转暖,美国将有更多资源投入印太地区,在供应链上对华发起更猛烈的围堵,比如进一步限制高端芯片和关键技术对华出口,以及联合盟友重塑稀土等关键矿产供应链。可以说,“联俄遏华”一旦付诸实施,可能对中国获取能源、科技原料的全球供应网络带来新的不确定性。

面对美俄关系的潜在重组,中国决策者与学者对此保持高度关注却相对冷静。多数中国专家认为,美俄不太可能真正联手对付中国。一方面,普京政府清楚美国国内的反俄情绪短期难消,即使特朗普缓和对俄政策也缺乏长期保证;另一方面,中俄战略互信深厚,俄方不大可能为了讨好美国而牺牲与中国的战略关系。

美俄关系改善并不意味着俄罗斯会“掉头联合美国对付中国”。他强调中俄高层交往密切、在乌克兰问题上中俄协调有方,俄罗斯“不可能以损害中俄战略利益来改善美俄关系”。特朗普虽有意离间中俄,但普京“极具战略眼光”,不会简单抛弃中国;中俄全面战略协作伙伴关系具有高度韧性,足以超越乌克兰战争结束后的复杂博弈。

俄乌战争步入长期化泥潭,俄罗斯自身的供应链正面临严峻挑战。在西方制裁打击下,许多西方企业撤出俄罗斯市场,高科技零部件和设备供应受阻,俄罗斯不得不加速从非西方渠道(特别是中国)获取替代品来维持经济运转和军工生产。过去三年,中俄贸易呈爆炸式增长:中国连续多年稳居俄罗斯最大贸易伙伴,2022年和2023年双边贸易额分别暴增29%和26%,2024年更攀升至创纪录的2448亿美元。

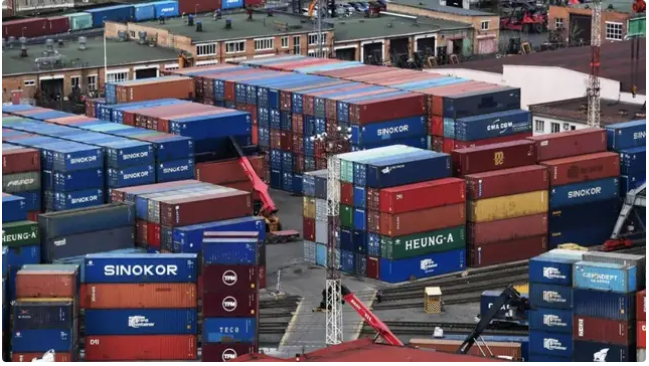

(俄罗斯港口中国产品 来源:俄罗斯卫星通讯社)

到2024年底,中国占俄罗斯外贸的比重已接近45%,远高于战前约20%的水平。俄罗斯对华进口依存度快速提升:2023-2024年俄从中国进口额占其总进口的近50%,对华出口也占到30%以上。可见,面对西方制裁封锁,俄罗斯在能源、制造设备、电子产品乃至军民两用技术上对中国供应链的依赖大幅加深。

供应链“救命稻草”与风险隐忧:中国商品和技术在一定程度上成为俄罗斯经济和战争机器的“救命稻草”。从民用消费品到关键工业品,中国几乎填补了西方退出后俄罗斯市场的各个空白。例如,在汽车领域,中国品牌迅速抢占俄市场份额,新车销量占比从战前不到10%激增至超过50%。又如在军工供应链上,西方禁运的缺口也通过中国渠道暗中弥补。这些都表明俄罗斯深陷战争泥沼后,对中国供应链的依赖已经渗透到俄罗斯各个关键环节。

然而,“一条腿走路”带来的风险让莫斯科并非没有担忧。随着中国产品蜂拥而入,本国市场出现供过于求迹象。俄罗斯工业和贸易部长阿利哈诺夫近期在论坛上直言,今年俄中双边贸易已出现小幅下滑,原因之一就是“俄罗斯国内一些市场被中国商品逐步饱和”。官方数据显示,2025年上半年俄自华进口同比下降约8%,增速明显放缓。汽车等消费品领域中国产品的激增引发了莫斯科的不安:今年俄政府已提高中国进口汽车关税,并在7月干脆禁止进口四家中国卡车厂的产品,以保护本土厂商。

俄罗斯战略界也在反思这种不平衡依赖的长远影响。有调查显示,“对华经济依赖”已成为俄社会有关中国的三大主要担忧之一(仅次于对领土完整和潜在军事冲突的担心)。换言之,俄罗斯既不愿在地缘政治上成为中国的“小伙伴”,也忧虑在经济上受制于中国——这种心态促使其在条件允许时寻求多元平衡。实际上,俄乌冲突持续越久、对华依赖越深,莫斯科日后摆脱单一依赖的冲动可能越强。

特朗普高调声援香港反对派人士(例如正在受审的壹传媒创办人黎智英)背后具有鲜明的地缘政治意图。这种声援在象征层面向国际社会宣示美国对香港民主运动的支持,试图将中美博弈延伸到价值观领域。特朗普日前公开表示要“竭尽所能拯救”身陷囹圄的黎智英,即使他承认此举会让习近平“不高兴”。他甚至将黎智英议题纳入对华贸易谈判,认为这是“非常好的主意”。

(特朗普称香港在中国管制下永不能成功 来源:路透社)

通过将人权和民主议题嵌入经贸供应链谈判,特朗普意在以 “人权话语”对华施压,在道义高地上对中国施加更多压力和制衡。这种做法迎合了美国国内的反华舆论生态,也向盟友展示美国在所谓民主、人权问题上的强硬立场。

从外交影响看,特朗普对香港反对派的声援进一步冲击了本已紧张的中美关系,加剧双方战略互疑。中国政府视此类举动为对中国内政和司法主权的干涉。正如中国驻美使馆发言人所指出的,黎智英是“反中乱港活动的策划和参与者”,中方“坚决反对外部势力利用司法案件干涉中国内政,抹黑、破坏香港法治”。我国方面由此发出明确信号:美国借助“人权”“民主”之名干预香港事务只会适得其反。此类事件使中美在外交场合的交锋更趋尖锐,国际合作氛围受到侵蚀。

特朗普政府时期曾推动通过《香港人权与民主法案》等举措,将香港问题国际化,使其成为掣肘中国的重要筹码。这一系列以人权为话语工具的操作,不仅令中国在主权问题上更加强硬回应,也使得国际社会对中美关系的紧张有了更深刻的认知。

从象征意义上看,特朗普对香港反对派的声援被视为美国在新冷战思维下打造价值观同盟的重要一环。这种地缘政治意图通过“人权牌”得到体现:一方面,美国借此巩固西方盟友对其对华强硬路线的支持;另一方面,在道德舆论场上塑造中国政府打压民主自由的形象,削弱中国的国际供应链声誉。对此,中国政府和香港特区政府持续发声予以批驳,强调香港国安法实施后社会恢复稳定,西方所谓“人权”指责是偏颇双标。可以预见,围绕香港与人权议题的博弈将长期存在,并将作为影响中美关系走向的一个敏感变量。

实际上,特朗普政府针对中国的供应链“脱钩”举措早已在加码铺开。2025年以来,美中贸易战骤然升级为前所未有的高强度对抗:特朗普上任仅百日,美中双方一度互相祭出三位数的惩罚性关税,大有全面经济“脱钩”之势。今年4月,美国对中国商品的平均关税一路飙升至历史罕见的125%甚至更高,中国对美报复关税也同步提升到125%,双方关税水平均创下几十年来全球最高水平。据中国智库统计,美国对华商品累计征税已高达145%,部分商品叠加税率超过245%之巨!

虽然在盟友压力下双方后续同意暂时回撤关税、90天内暂停进一步征税,但特朗普政府追求供应链“深度脱钩”的决心昭然若揭。其策略不仅包括关税,更通过一系列行政令和立法组合拳,从金融、科技、人才等方面全面施压:中国商品寄往美国不再享受低值免税(取消“微小包裹免税”待遇)。

美国以国家安全为由大幅收紧对华高科技出口,要求相关企业“断供”中国半导体、EDA软件、航空零部件等关键产品;甚至动用签证武器,大规模吊销中国留学生学者赴美签证,以切断中国获取美国技术和培养人才的渠道。这一系列举措,意在拆解两国深度交织的供应链网络,把中国排除出美国及盟友的产业体系,实现关键领域的“去中国化”。

特朗普政府未来可能沿着这一强硬路径走得更远。美国财长近日放话称,如果中国继续购买俄国石油等“资助战争”行为,美国将采取严厉次级制裁,显然也是剑指中方的能源和贸易供应链。此外,特朗普团队还扬言要对更多中国制造商品加征100%关税,如港口起重机等被视为有安全隐患的设备。

可以预见,若特朗普奉行的对华“脱钩”政策全面实施,可能出现全球供应链格局的深刻重组:跨国企业将被迫在中美市场之间“选边站”,高科技产业链加速断裂分离,传统制造业也因高关税壁垒而重新区域化布局。这对中国供应链安全的潜在冲击不容小觑——不仅出口市场受阻,进口关键零部件和技术的渠道也面临被封堵的危险。

然而,值得注意的是,美国经济自身也承受巨大代价:美方今年推出的“对等关税2.0”政策已将全球平均关税推至近百年来最高,引发国际市场动荡。即便在美国内部,不少产业界人士也担忧深度脱钩将撕裂全球产业链,反噬美国企业竞争力和消费者利益。

因此,中方在评估特朗普可能的政策走向时,一方面要做好最坏打算,加快完善自主可控的供应链体系和内需市场支撑,另一方面也应通过外交和产业合作强调“脱钩伤人害己”,争取国际社会和理性声音共同遏制这种极端政策继续发酵。

编辑:管一