3月25日,国务委员兼外长王毅出访印度受到国际高度关注,这是自2020年中印爆发边界流血冲突、两国外交关系陷入低谷后,第一次有如此高级别的中国官员出访印度。

近年来印度总理莫迪的对华政策一直饱受争议。自2020年开始,在美日印澳供应链联盟怂恿下,莫迪政府想要“对华脱钩”的意图愈发明显。莫迪政府大力推广“去中国化”的经济政策,为”印度制造“赢得空间,不惜动用政治手段压制中国企业。

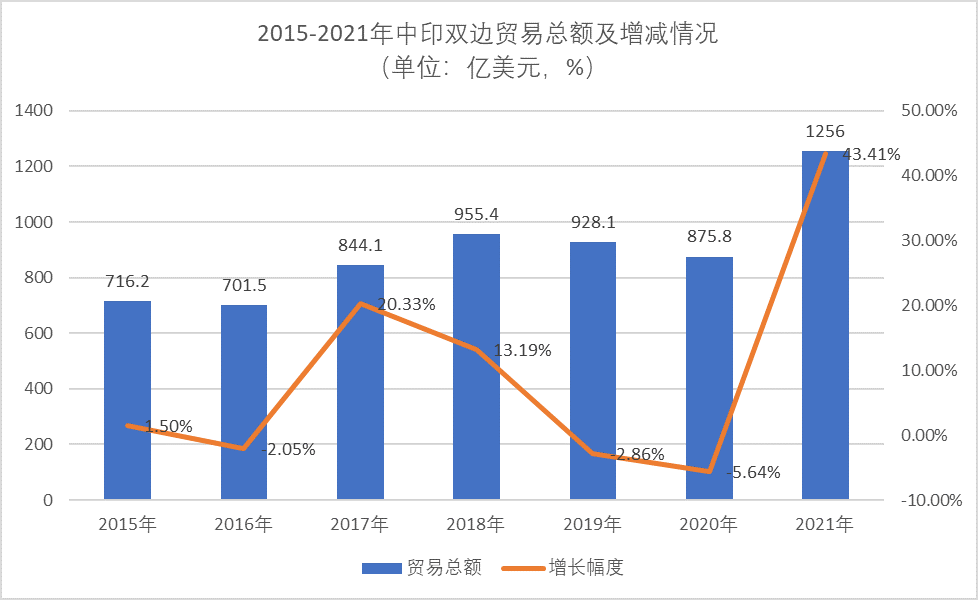

但让莫迪没想到的是,疫情之下中印之间的贸易额不降反增。据中国海关总署2022年1月公布的数据显示,2021年印度与中国的贸易额达到1256亿美元,这是双边贸易额首次突破1000亿美元大关。中国甚至再度超越美国,成为印度的第一大贸易伙伴。

掌链•第一物流网本期《大变局与供应链7》,解读中印若即若离的双边关系,也在本文提出中印作为两个全球最大的发展中国家和两个全球最大人口国家,更需要携手共建“G2+全球供应链”

一、中印“又爱又恨”的合作伙伴

1,2021年中印双边贸易总额突破1千亿美元

近几年,中印双边贸易受国际政治关系的影响较大。2020年双边政治军事摩擦升级,全年贸易总额下降至875.8亿美元。2021年,中印双边贸易总额突破1000亿美元,达到1256亿美元,同比大幅增长43.41%。

2,中国超越美国再成印度最大贸易伙伴

根据印度海关数据,2021年,印度从中国的进口额为975亿美元,出口额达到281亿美元。与2019年相比——由于疫情,贸易在2020年大幅减少——对中国的进口增加30%,对中国的出口增加56%。这一贸易逆差自2019年以来增加22%。

二、印度供应链多领域需要中国供应

1,智能手机——小米、vivo等领跑印度

在我国国内市场趋近饱和的压力以及印度政府关税的双重因素影响下,国内智能手机终端不得不纷纷在印度建立手机制造工厂。而受限于印度本土智能手机供应链的空白,导致手机供应链企业也不得不对着智能手机终端厂商落地印度。

至此我国手机产业链早拓展印度市场,中国智能手机在印度手机市场上占据重要地位,中国手机产业链在印度市场日趋完善。

2022年2月,市场研究机构Counterpoint Research发布了2021年印度智能手机市场研究报告,根据报告显示,2021年印度智能手机出货量同比增长11%,达到了1.69亿部。然而,由于去年的缺芯等供应链问题对于智能手机制造业的影像,2021年12月的出货量同比下降了8%。

具体厂商排名方面,小米以24%的市场份额排名第一,vivo以15%的市场份额排名市场第三,排名第四、第五的分别是realme和OPPO分别占据14%和10%的市场。总体来看,前五的厂商当中,中国智能手机厂商占据了63%的印度智能手机市场。

因此,一大批中国智能手机厂商相继在印度手机产业布局,印度手机产业链亦日趋成熟。与小米在手机、移动电源及其他产品领域合作的厂商——智慧海派,于2017年进入印度,在诺伊达地区设立制造基地。该基地厂房总面积达4万平方米,配备了全自动SMT生产线和专业的自动化装配流水线。二期厂房正在装修,预计未来智慧海派印度将具备每月300万台智能手机的生产能力。

从2018年至今,包括TCL、合力泰、同兴达、欣旺达、光宝、奥海等手机供应链知名企业,国内ODM工厂和OEM厂商,纷纷在印度投产。

2018年12月,华为/OPPO代工厂光弘科技集团向印度Vsun Mobile Private Limited投资52700万印度卢比等额现金,认购该公司50.82%股份,成为该公司控股股东。

2019年4月,合力泰发布公告称,对合力泰印度公司投资10亿元,以满足合力泰全球发展战略以及国内外一线客户海外发展需求,丰富印度智慧手机产业链、供应链布局。

2,制药业:印度世界药房需要中国原料

中国是印度制药最重要的供应链协同市场。尽管印度被称为“世界药房”,全世界大约有20%的仿制药都是印度生产的,甚至很多欧美发达国家的人也会去印度买药。但“世界药房”却离不开中国的原料药,中国是世界上最大的原料药生产国,全国有1500多家原料药生产企业,印度约有70%的原料药从中国进口。

此前,由于中国疫情影响,致使原料药出口放缓,导致印度原料药批发价格迅速上涨,不少药企苦不堪言。印度自己也急着想要自力更生,印度政府一时着急暂停了从中国来的货物清关。

导致印度药企几近崩溃,不到一周,印度政府又开始主动对滞留在印度各港口的中国进口原料药进行清关,总价值达20亿印度卢比(近1.9亿人民币)。

中国是印度制造的未来销地市场,巨大的中产崛起是印度制造的商机。在2018年以前,印度进口中国主要是原料药或制剂代工为主。2018年7月,中国外交部发言人华春莹表示,中印双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医疗产业对华交流合作。随后印度制药公司入华提速,相继多家仿制药巨头先后进军中国市场,寻求中国在医药产业链上的深度合作。

如印度制药业的后起之秀印度Natco,2019年和上海华源、江苏复星分别合作登记碳酸镧和唑来膦酸。印度顶尖的制药公司之一阿拉宾度,2018年与山东罗欣药业签订战略合作协议,双方将在中国共同设立合资公司,实现药品本地化生产。

三,“印度制造“能完全替代“中国制造”?

2014年莫迪上台后,莫迪政府一直高度重视发展本土制造业,第一任期提出“印度制造”(Make In India)计划,疫情袭来后又推行“自力更生印度”(Atmanirbhar Bharat)。

总体看,凭借较大国内市场潜力、较强国内改革预期和有利国际产业发展趋势,印度部分制造业部门一度取得重大发展,甚至从中国吸引了大批制造业企业赴印设厂。

这些年,莫迪强推的制造业呈现三大特点:

一是部分行业已具备一定实力。凭借“分阶段制造计划”(PMP)等专项产业政策,依托关税壁垒,印度成功吸引手机、家电、汽车零部件跨国企业赴印,在较短时间内推高上述产品的国产化比例。该政策已经初显成效,2018年印度已经成为仅次于中国的全球第二大手机制造国。

二是元器件、零配件仍高度依赖自华进口。转移至印度的制造业企业,在产业链布局上并不均衡。它们大都集中在最终组装环节,至多带动部分一级供应商印度建厂,难以带动众多二级三级供应商。因此,印度仍需要从中国进口大部分元器件、零配件。

三是以国内市场进口替代为主,出口竞争力较弱。印度虽已形成具有一定集中度的产业聚集区,但仍未拥有产业链完整、协作良好的产业集群,因此供应链成本总体较高。此外,印度土地私有制极大的限制了基础设施的发展,种姓制度导致居民受教育程度的参差不齐,劳动者职业技能不高等问题在印度普遍存在,长期困扰印度制造业,导致要素成本竞争力不足,产成品难以行销国际市场。

1,富士康印度投资受阻

此前,富士康曾打算在印度斥资50亿美元建厂,预计招聘100万名员工,但没想到的是,招聘目标还没完成,当地工厂接连遭遇大规模罢工难题。由于频繁加班以及管理跟不上,印度工人对此感到不满,有些工人还带头起来罢工,造成印度富士康工厂的正常生产受到了破坏。

更现实的问题是,印度发展手机制造业的基础设施不完善,印度缺乏手机配套产业,造成印度很多零部件都没法满足,仅仅只能帮忙组装,目前富士康用于组装苹果手机的零部件仍然从中国进口。

相比之下,当中国以更大的广度和深度融入全球经济时,其在全球供应链中的竞争优势有目共睹。美国《福布斯》杂志网站曾指出,从新兴市场制造业技术、可靠性、货币稳定性、治安和国内市场增长等诸方面讲,中国是第一名。“丰富的劳动力、稳定的货币和政局、世界一流的物流以及更安全的营商环境使中国脱颖而出。”

2,三星被印度坑了

此前,印度政界及舆论不断宣扬去中国化,三星把天津、惠州的工厂全给关闭了,去印度建了厂。投入大量人力、财力、物力,结果三星去印度建厂是才发现,印度的技术、质量比中国差,印度在产业基础上仍与中国存在一定差距。。

四、中印更需携手,打造G2+或A6+全球供应链共生体

在特朗普上台后,美国对华供应链敌意深重,拜登上台后加码制裁中国企业,中美供应链已难返昔日合作氛围。加上美国盟友英国、日本、澳大利亚政坛对华叫嚣,在国际上吹起对华供应链脱钩的歪风,这也让一心赶超中国制造的印度制造似乎觉得时机已来。

“但中美贸易、中印贸易事实证明,脱钩虽是美国及盟友对华长远的战略敌意,但眼前多是一种不切实际的幻境。短期内,全球没有第二个国家,能有中国这个”超级工厂“的优越环境、更没有中国这个超级工厂的大规模设施设备和产业工人。断了中国工厂,全球都会供应紧张。”物流与供应链专家、《供应链为王》作者杨达卿表示。

杨达卿指出,“未来如有第二个能部分替代的,就是于中国同是全球最大的发展中国家、同是全球超过13亿人的最大的人口大国、同处于全球产业链供应链中下游的代工工厂的印度。但在全球产业链上,印度是比中国更弱势的群体,印度产业基础等方面跟中国有较大差距。而这些差距是与邻为善的中国能帮快速补上,但无论美国还是欧盟都没有足够能力。”

“处于全球价值链顶端的美日欧,拉拢印度并非希望印度更强大,更多是把中印制成相互消耗和相互敌对的一对,更不会允许印度翻身成链主。而中印合作不只是两国的福音,也是全球新格局的福音。”他建议中印无论官方还是民间都需要增进互信,一是探讨”G2+全球供应链共生体系“,构建以两个超级人口大国牵头的全球供应链体系,引领全球新兴市场的互补合作;二是探讨基于””一带一路“为基础,以中国、印度、印尼、越南、俄罗斯、土耳其等六个同是发展中国家,同是亚洲区人口大国的“A6+全球供应链共生体系”,优先推进亚洲区供应链一体化。无论”G2+“还是”A6+”,都把供应链基础设施互通、标准互认、合作互利作为基础。

当前,中印供应链合作有阻力有两大基础点:

一是中印的合作需求巨大,但而支持合作的民意薄弱。印度民意向西,尤其在美国媒体操弄的印度舆论届,对中国的敌意冲击了中国对印度的善意合作,中国几乎很少在国家战略上把印度当不可调和的对手,而是一个同为发展中国家的大邻居,印度受西方国家污名化中国影响较深,对华合作民意薄弱。

二是中印的合作增长空间大,但产业链合作的底层薄弱。中国企业相对印度多方面位于产业链供应链中上游,印度居于中下游,存在印度供应链向上和中国争更大地位,而中国供应链向外争更多空间的矛盾。但中国供应链是从西方国家供应链的下游走上来,对印度产业届有同理心,更能理解和包容印度供应链向上迈进。

但同为亚洲最大的两个发展中国家,在上合组织、金砖国际机制等背景下,中印两国有携手共进的基础。同为世界上两个人口大国,作为超级需求市场,中印有必要探讨构建发展中国家的G2+全球供应链共生体系、A6+全球供应链共生体系。在当前情况下,

一是可强化友好互利基础上扩大基建联通,强化中印缅孟走廊等供应链与物流通道的建设,强化互利合作,避免断链互伤。

二是中印需增进智能制造、医药、纺织等重点领域龙头企业的战略合作,加大重点项目联合投资,强化产业链供应链合作。

三是构建中印供应链合作机制,优先推进民间机构、协会合作,为双方争议提供调节缓冲,优先开展数字化物流与供应链标准共建工作。

四是强化舆论合作,增进民间相互理解,双方基于互利包容的理念,开展联合报道和宣传,避免猜疑和摩擦。

(作者:胡雪芹,扬梓)